Editorial:

«Un espacio en la memoria»

Fotógrafos:

«Pascual López Llopart»

Lugares:

«Lugares con encanto»

Utensilios:

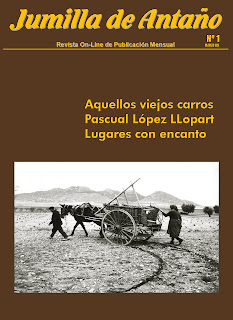

«Aquellos viejos carros»

Descarga de la revista completa en PDF

Contribución fotográfica a la revista:

Si dispone de fotografías realizadas durante las últimas décadas del s. XIX o el s. XX que por su contenido visual tienen interés cultural, social o documental la revista Jumilla Antaño, además de publicarlas velará por los derechos de copyraich en el caso de que una empresa o particular este interesado o quiera utilizarla con fines lucrativos o comerciales.

Contribución con artículos inéditos:

La revista Jumilla de Antaño admite la publicación de:En todos los casos en papel DIN-A4 a doble espacio, lo que supone unas 30 líneas por folio. No obstante, el Comité Científico de la revista se reserva el derecho de sugerir a los autores la reducción o ampliación de sus trabajos. Los textos remitidos deberán estar redactados en castellano o en inglés.El texto se entregará impreso en papel por triplicado y en soporte informático (CD), incluyéndose en el soporte informático las imágenes que en el supuesto necesitara el texto. El envío de los trabajos debe remitirse a la atención del director de la revista Jumilla de Antaño Departamento Sociología y Política Social. Facultad. de Economía y Empresa Campus de Espinardo. 301000- Espinardo Murcia. También pueden enviarse en formato digital por correo electrónico a la revista. Los trabajos deberán presentar en hoja aparte los siguientes elementos de identificación:

Con estos datos el Consejo de Redacción de la revista acusará recibo de la recepción de originales, por medio de correo electrónico, así como de las carencias formales de los trabajos si hubiese lugar. Los trabajos serán sometidos a un sistema de revisión anónimo por pares; esto es, por dos evaluadores del comité científico de la revista, de los que al menos uno será externo al Departamento de Sociología y Política Social de la Universidad de Murcia. Las NOTAS irán a pie de página y numeradas correlativamente con números arábigos. Las citas bibliográficas de haran de la forma: Miguel, J. (2000), figurando la bibliografía al final del artículo. Las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS serán citadas de acuerdo a los siguientes criterios:

Las Fotografías.

La revista publica ilustraciones en b/n y color, las cuales deberán tener la calidad necesaria de reproducción y se presentarán en soporte informático. El tamaño mínimo de la imagen en su lado mayor debe ser de 1024 pilxes a una resolución de 72pp. Los autores son responsables de la gestión de los derechos de reproducción que puedan pesar sobre las ilustraciones. La ubicación de las ilustraciones irá señalada en el texto (p. e. fig. 1). Todas las figuras irán numeradas y convenientemente rotuladas. En hoja aparte se suministrará un listado numérico de las mismas acompañadas de los datos básicos para su identificación (autor, título, fecha, localización actual).

Lista de comprobación de preparación de envíos

Como parte del proceso de envío, se les requiere a los autores que indiquen que su envío cumpla con todos los siguientes elementos, y que acepten que envíos que no cumplan con estas indicaciones pueden ser devueltos al autor.

El transporte de mercancías se realizó siempre por medio de carros hasta el siglo XIX con la aparición del ferrocarril, aún así, coexistió con las máquinas a vapor ferroviarias y aumento su importancia tal y como demuestran las estadísticas sobre el tráfico de carruajes en las carreteras cercanas a Madrid, que aumentó en número de colleras al día, de 930 en 1099 a 1362 en el año 1918. El humilde carro de tiro animal compartía a principios del siglo XX las vías de comunicación con el automóvil y los primeros camiones de tracción mecánica, lo que obligaba al ministerio encargado de la conservación de carreteras a regular los problemas que las características de ambos transportes ocasionaba, especialmente las características del firme en aquellos tramos transitados por carros[3]. Así en 1920 el Reglamento de Conservación de Carreteras del 20 de octubre pone limitaciones al tránsito de carros, fijando el ancho mínimo de las llantas en 10 centímetros si el tiro es de cuatro animales, de 9 si es de tres y ocho si es de dos o una caballería.

Por otra parte, la Revista de Obras Públicas de Manuel Aguilar, da cuenta de las propiedades de los firmes especiales para carruajes de llanta metálica a base de «adoquinados modernos» cuyo coste se estimaba muy elevado (entre 40 y 50 pts./m2), capaz de resistir su paso. Nuestra calle Cánovas y la Avenida de Yecla han mantenido hasta hace muy poco un adoquinado de este tipo.

Una prueba de esta persistencia del carro en la modernidad, la tenemos en que el último carro agrícola que transitó por las calles de Jumilla y caminos de nuestro término municipal lo estuvo haciendo hasta 1986 siendo utilizado para las faenas agrícolas tal y como muestran las imágenes que reproducimos de él (Imagenes 1,2).

El carro pues, constituyó uno de los símbolos de la tradición que convivió hasta bien entrados los años 60 con otros elementos que representaban la modernidad[4] (automóvil, teléfono, radio y TV), nada ilustra mejor la transición de la tradición a la modernidad en España que esta coexistencia de elementos. Los que ahora hemos atravesado la centuria aún recordamos los improvisados partidos de fútbol en plena calle que, de tarde en tarde, eran interrumpidos por el paso de un carro y, más raramente, por el de un automóvil.

Aquel tráfico de pasajeros y mercancías o en los carruajes tirados por caballerías dio origen a establecimientos donde repostar. Las Posadas constituían el lugar idóneo para realizar los descansos necesarios en todo viaje. Constaban por lo general de un gran patio central donde se dejaban los carros. Rodeando este espacio central, en planta baja se encontraban las cuadras en las que abrevaban las caballerías, cocina y comedor. Sobre estas instalaciones, en una segunda planta, se encontraban las habitaciones para los carreteros y viajeros. En Jumilla, existieron algunas de estas posadas, la actual Universidad Popular lo fue en su tiempo, al igual que la que se encontraba ubicada en la calle Cánovas hasta que a mediados de los sesenta se construyó el edificio de la Cooperativa.

El tradicional carro de tiro animal no sólo fue solamente una herramienta de transporte sino que formaba parte de la vida cotidiana de los pueblos en todos sus eventos, como paseos, romerías, fiestas, etc. Si hoy en día somos capaces de distinguir modelos de coches diferentes descapotables, deportivos, todoterreno, rancheras, etc. También en el carro de tiro animal existían sus tipologías y variantes. Especialmente entre los destinados al transporte de viajeros cabe distinguir:

Coche de collera: Fue el más usado en el siglo XVIII Se conoce como collera a la pareja de mulas o caballos que van unidos por un collar o yugo. Era una especie de carroza de 4 plazas y 4 ruedas, poco elegante y sólido tirado por seis caballerías, unidas de dos en dos, y separadas por los tiros. El conductor se le denominaba mayoral que era ayudado por el zagal, quienes se colocaban en el pescante del carruaje.

La galera: Era un carro grande sin muelles ni suspensión alguna con cuatro ruedas cubierto de un toldo, cuyos laterales iban forrados de estera. Se utilizaba para el traslado de personas y enseres de clase humilde colocando el equipaje pesado primero y, encima de todo, las camas y los colchones, sobre los cuales descansaban los pasajeros. Las galeras circulaban por nuestros caminos en el siglo XIX, ya que constituían el principal medio de comunicación, al menos en los caminos secundarios, donde no circulaban las diligencias. Así describía en su guía de viajes Richard Ford[5]: «Estas máquinas de tortura van periódicamente de ciudad en ciudad y constituyen la principal comunicación y el único medio de transporte entre poblaciones de segundo orden; no son muy diferentes del carro clásico, rueda, en que, según podemos leer en Juvenal, viajaba Fabricio con toda su familia. En España estos primeros medios de locomoción se han estancado, a pesar del progreso y los adelantos de su época, y nos hacen volver la vista a nuestro Jacobo I y a los relatos de Tynes Moryson sobre los carros cubiertos que sirven para llevar a la gente de pueblo en pueblo, pero este modo de viajar resulta muy molesto y se llega tarde a las posadas. Nadie más que las mujeres y la gente de inferior condición viaja de esta suerte. Esto es lo que ocurre hoy en España».

La diligencia: Será desde 1810 en que aparece hasta 1860, el medio de viajar por excelencia; la diligencia, en esos años, se hace dueña de todos los itinerarios y carreteras principales. Como la galera costaba de cuatro ruedas, era cubierta y dotada de suspensión. Tirada por varios caballos tenía un recorrido diario de 20 leguas (unos 110 Kilómetros) Larra dice de ellas en uno de sus artículos: «La diligencia, cuenta cómo este nuevo medio de transporte ha conseguido hacer viajar, en un mismo vehículo, a las distintas clases y estamentos sociales que antes usaban medios distintos: los coches, los poderosos; las galeras, las clases acomodadas; los carromatos y caballerías, los estudiantes y clérigos, etc. Ahora todos comparten el mismo vehículo, aunque por la acertada estructura de tarifas, con tres o cuatro clases, cada uno puede elegir el asiento que se acomoda a sus posibilidades económicas».

|+|Segovia a principios de siglo las diligencias de pasajeros llegan a la ciudad. |+|Segovia a principios de siglo las diligencias de pasajeros llegan a la ciudad. |  |+|Diligencia de pasajeros durante una parada en posta Guadalajara. |+|Diligencia de pasajeros durante una parada en posta Guadalajara. |

La Calesa: De origen centroeuropeo era un carro ligero, con capota en la parte trasera y suspendido de ballestas, tenia cuatro ruedas y era tirado por uno o dos animales, se hizo popular en la España de la ilustración. En su versión de dos ruedas y tirado por un solo animal recibía el nombre de Calesin parecido a otro que, con ligeras variaciones, recibía el nombre de Cabriolet. En el caso de Jumilla unas pocas familias propietarias de las mayores fincas gozaban de estos carruajes para sus desplazamientos entre la finca y su casa en el casco urbano.

En general estos modelos eran muy apreciados para tareas que exigían trayectos cortos (entre 10/20 Kilómetros) tales como: visitas médicas, llevar viajeros a la estación de ferrocarril, paseos, etc.

Tartana: Vehículo de dos ruedas como el carro tradicional agrícola jumillano pero de tamaño más reducido, cubierto por un toldo curvado sobre su caja. Tirado por un sólo animal, en ocasiones, un burro. Fue bastante popular en nuestro pueblo hasta la mecanización del campo en los años sesenta. Mis padres poseían una de estas tartanas que pude conducir en numerosas ocasiones para ir y venir del campo situado en el Carche.

Por lo general las tartanas a ser un tipo de carro ligero y de poco peso solían ser tiradas por burros que al tener pesos más livianos podían llevar sin problemas. En Jumilla existieron gran cantidad de estas tartanas que eran utilizadas por la familias para toda clase de desplazamientos

La tipología de carros agrícolas era más reducida, aunque los había específicos para algunos usos como los carros volquetes que con su caja y barandal cerrado en madera se utilizaban para despedregar los campos. Otro caso parecido ocurría con los dedicados al trasporte de odres de vino que poseían un sistema que, mediante un usillo y manivela alzaban desde el suelo estos depósitos.

Dentro del uso del carro agrícola cabe destacar la Reata. Era una forma de enganchar por lo general tres o más caballerías al carro con el fin de aumentar la capacidad de tiro Por tanto también del peso de la carga) a fin de transportar grandes pesos.